Dear“嗚呼 青春の仁川”

お 名 前:吉井哲史 |

今回は、1984年卒業生の吉井哲史様にインタビューをおこないました。

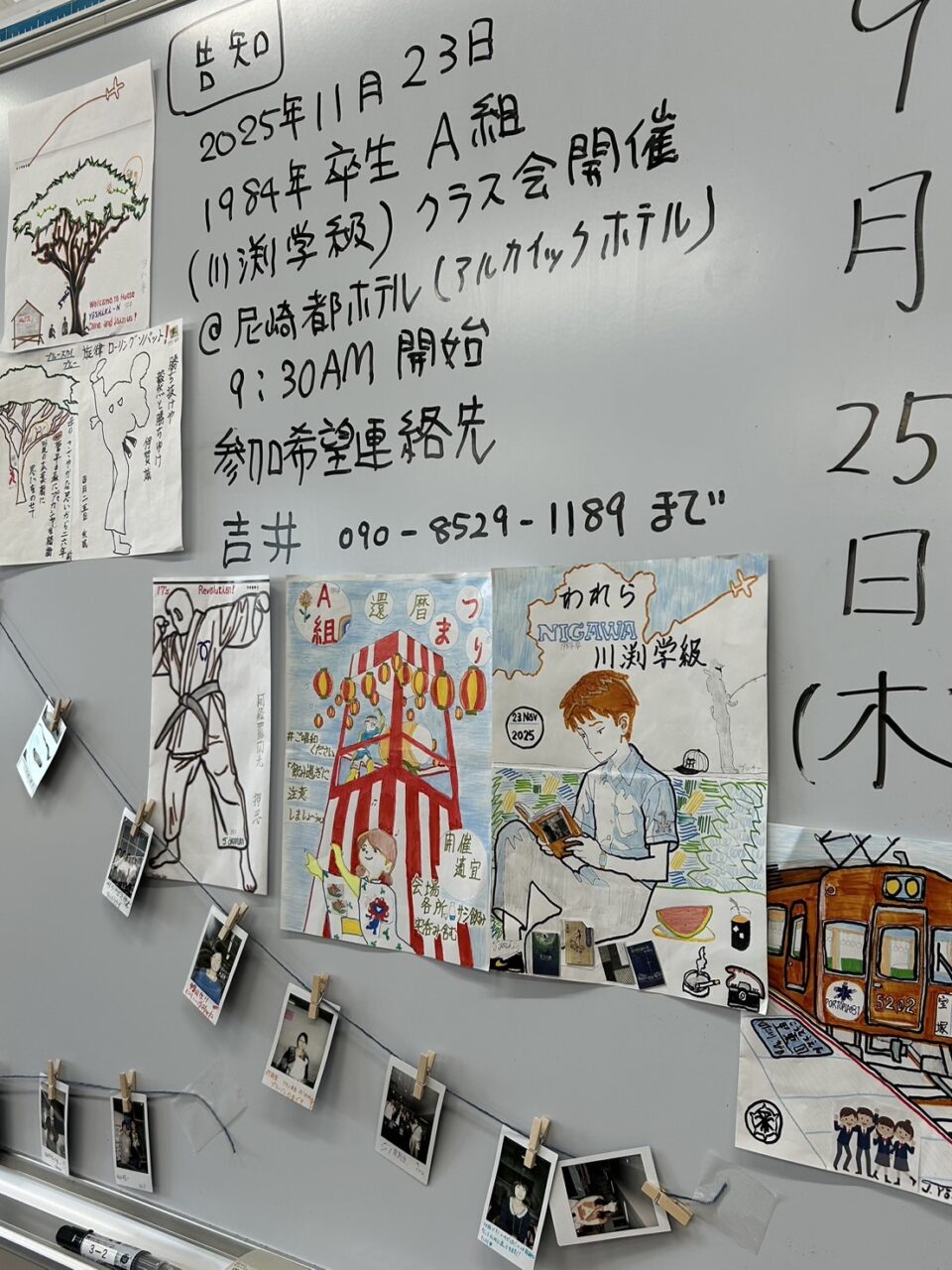

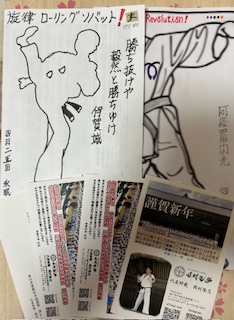

吉井様は今年の学院祭にも同窓会ブースへお越しいただき、盟友(同級生)がモデルのポスターやクラス会に関わる絵を飾って会場を彩ってくださいました。

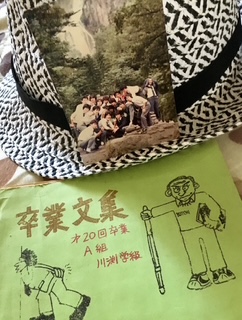

今回は、11月に予定されているA組(川渕学級)のクラス会を前に、在学時代の思い出や卒業後の歩みについてお話を伺いました。

↑学院祭に来校いただいた時の様子(写真左)

↑学院祭で掲示したクラス会の案内(アドコレクション)

Q.在学時代はどのように過ごされていましたか?

勉強は二の次で、一夜漬けばかりだったのを今さらながら後悔しています。

ただ、その分「コミュ力」はしっかり養われました。

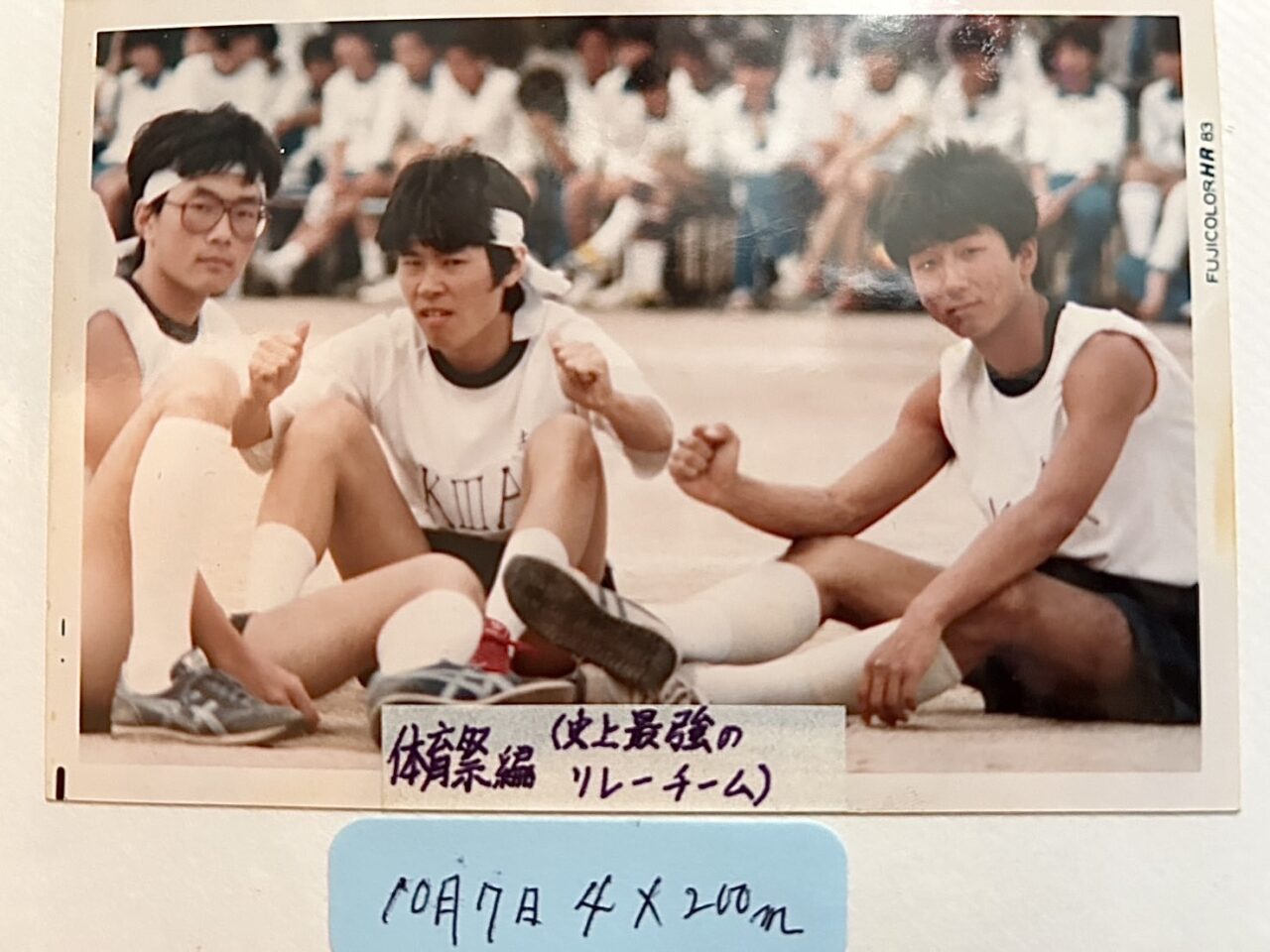

僕は体育委員で陸上部に所属していましたが、クラスの仲間は文化系の部活動や体育系クラブ、帰宅部など、みんながそれぞれ幅広く課外活動に励んでいました。

たまに北口にあった伝説のカレー屋さん「サンボア」に寄り道もしていましたね。

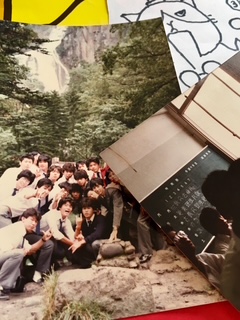

留学生と交流している様子

Q.学生時代で特に印象に残っている思い出は何ですか?

そうですね……どれかひとつに絞るというよりも、いろんな出来事が全部楽しかったなと思います。

授業も堅苦しいものではなく、先生方がノリよく脱線したり冗談を交えたりして、笑いの絶えない時間でした。

クラス全体も明るく、自然と誰かがムードメーカーになって、楽しい雰囲気が広がっていました。

修学旅行では、バス酔いがひどく「行きたくない」と言っていた友人がいました。

そこで「俺が隣に座るから一緒に行こう」と声をかけて参加してもらったんです。

移動中は酔わないように、ずっと隣で話しかけて気を紛らわせた結果、その友人が一番楽しんでいて、北海道でも元気いっぱいに過ごしていたのが強く印象に残っています。

もちろん多少の衝突(バイオレンス)もありましたが、ぶつかっても最後には自然と収まり、引きずらずに映画を見に行ったりライブに繰り出す、そんな雰囲気が漂っていました。

実際、「クラスで一番強そう」と言われていた二人が大喧嘩したとき、慌てて僕が止めに入ったことがあります。

その時は殴られかけましたが、寸前で止めてくれたので大事には至りませんでした。

あの瞬間は今でもオフ会で話題になり、「お前を殴るわけないやろ。一番信頼してるのに」と言われて、すっかり笑い話になっています。

ヤンチャも、正義感も、信頼関係も、そして突然の「恋(Fall In Love)」も――すべてが懐かしく、その場のノリで過ごしたアドリブのような毎日でした。

Q.仁川学院を卒業後、どのように過ごされていましたか?

卒業後は浪人を経て専門学校と通信制大学に進学し、インテリア関連の会社に就職しました。

その後27歳で今の生活協同組合に転職し、間もなく定年を迎えます。

消費者団体という性格上、相互扶助の精神とお客さまの目線で仕事ができることに魅力を感じていて、ご縁に恵まれたと思っています。

↑職場の仲間たちとの交流

学生時代の友人とは今でも交流が続いています。

結婚式に呼ばれたり、年賀状のやり取りをしたり、キャンプやカヌー、スキーの集まりで顔を合わせることもあります。

年月を経ても、そうしたつながりを持てることをありがたく感じています。

Q.高校時代に学んだことで今の人生に活きていることはありますか?

そうですね……やっぱり「人に優しくしよう」という気持ちだと思います。

誰かの役に立ちたいという思いと、「ありがとう」という精神。それが今の自分を支えているなと感じます。

高校のとき、先輩や先生方によく言われていたのが「人からしてほしいことを、人にもしてあげなさい」ということでした。

聖書の言葉にも通じますけど、人に優しくしてもらった経験があったからこそ、自分もそうあろうと思えるんですよね。

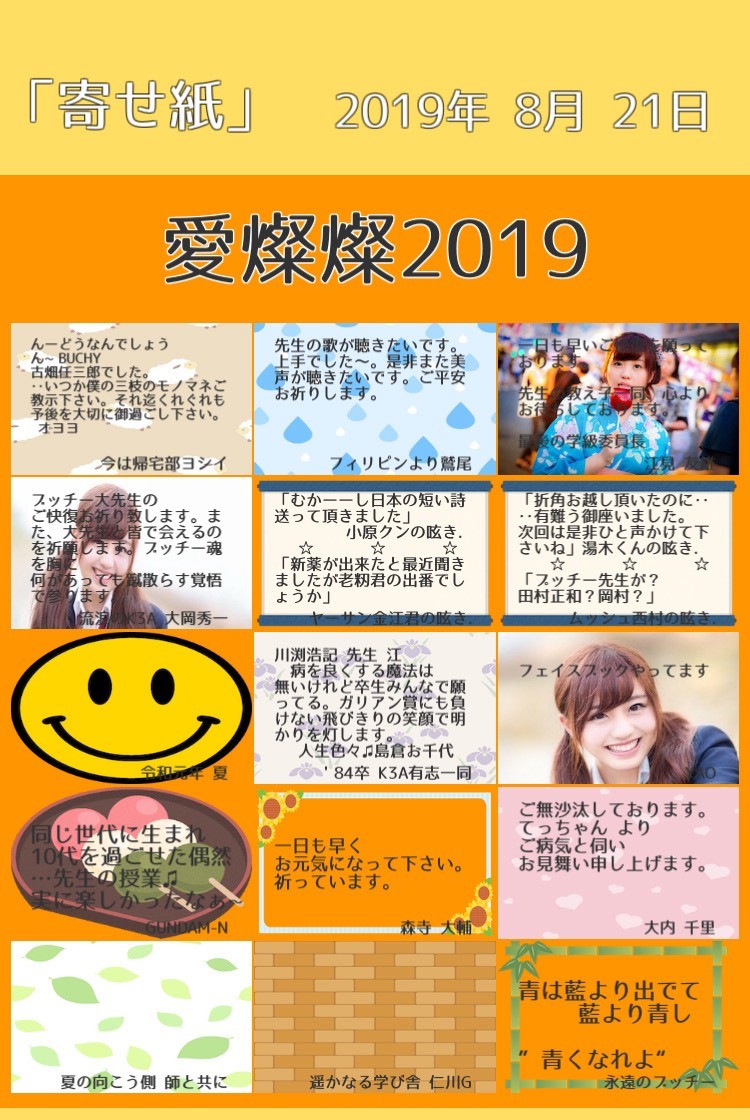

↑川渕先生への寄せ書き

それと、川渕先生が3年間担任をしてくださっていて、印象に残っている言葉があります。

「青は藍より出でて藍より青し」。

弟子が師を超えることのたとえですけど、努力を続ければ人は成長できるし、教えを受けた立場でも師を超えるほどに高みに到達できるという意味ですが、この言葉も自分がこれまで生きてくる中で心の支えになってきました。

Q. 卒業後、仲間との関わりについて印象に残っていることはありますか?

クラス会の告知をきっかけに、卒業してすぐに若くして亡くなった仲間の存在を改めて知ることになりました。

体育系クラブで一緒だったI君の事故死もその一つです。

また、キャリアのピークで病没したN君(享年36歳)、今年4月25日に逝去した「鉄人」O君――。

こうした仲間たちのことは、今でも忘れることができません。

社会に出て、人間関係の複雑さや人生の岐路に迷うとき、ふと彼らがそばにいて、背中を押してくれているような気がするんです。

実際、I君を偲んで仲間と慰霊登山に出かけましたし、節目の年ごとに山を訪れて手を合わせてきました。

今も人生の大事な場面では、彼らが支えてくれていると感じますね。

亡くなった仲間たちも、今なお僕らのそばにいて、友情の証として支えてくれている――その存在を思うと、自然と「ありがとう」という言葉が浮かんできます。

Q.11月にクラス会を開催されるそうですが、込めた想いや、どのような会にしたいかを教えてください

長年の願いだった還暦クラス会が、いよいよ実現します。

年齢は戻せませんが、気持ちは当時に戻れます。そして、あの頃の偶然の出会いが、今では必然だったと感じます。

これからも家族のように共に歩もう――そんな想いを込めて、エクセレント“和と善”。

今回の開催を支えてくれた幹事の江見くん、発起人の池田くんには心から感謝しています。

当日、11月23日の式次第では、自由な語らいに加え、川渕先生による「最後の記念授業」も予定されています。

これからの人生をどう歩むべきか、先生の言葉が改めて道しるべになるでしょう。

やむを得ず参加できない仲間もいますが、その奮闘を祈りながら、出席者全員で立ち上がりA組を祝し、拍手と校歌斉唱を贈ります。「今ある当たり前の幸せを噛み締めて、ファイト!」

そんな想いを、みんなで分かち合いたいですね。

Q. クラス会の準備の中で印象に残っている出来事はありますか?

今回クラス会を企画するにあたって、できるだけ全員に参加してもらいたいという思いがありました。

そこで、亡くなったN君のお母さんにも、おせっかいかもしれないけれど「みんなで集まりますよ」と知らせたいと思ったんです。

思い切ってお電話すると「息子のお話ならいくらでもあります」と言ってくださり、N君のご実家まで伺い、ビデオメッセージを撮らせてもらいました。

彼のお母さんは、「息子は36歳で亡くなったけれど、その後も20年以上ずっと息子のことを思い続けてきました」と話されていました。

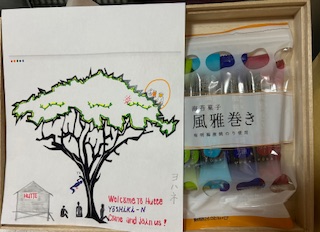

菅平に別邸として山小屋を建て、ある俳優の方に教えてもらったアカシアの木を植えて長い間、その木を育ててこられたそうです。

その木を眺めるたびに「息子と一緒に生きているような気持ちになる」とおっしゃっていました。

アカシアの木の油絵

さらに印象的だったのは、クラスメイトの一人が毎年母の日に花を届けていたことです。

お母さんは「まるで息子からもらったようで、本当に嬉しかった」と語ってくれました。

その言葉を聞いたとき、N君は亡くなってからも人と人をつなげ続けているのだと実感しました。

僕自身、在学中は彼とほとんど言葉を交わすことがありませんでした。それでもこうしてお母さんからたくさんの話を伺えたことは、本当に貴重な経験です。クラス会でこのビデオをみんなに見てもらうとき、きっと僕と同じようにN君を近くに感じるのではないかと思っています。

アカシアの木の色紙

Q.母校と在校生へのメッセージをお願いします。

母校に突然顔を出したときも戸端先生、西川先生、古田教頭先生が温かく迎えてくださり、本当にありがたかったです。

さらに、野中眞先生、田中修先生、崎濱神父さまをはじめ、多くの先生方にお世話になりました。

仁川は、緑の風と澄んだ青空、のどかな街並みが広がり、卒業後も最高の場所です。

そして半世紀を超えても、仲間の絆は永遠に輝き続ける宝だと感じます。

在校生のみなさん、どうかこの学び舎を誇りに思い、友情を大切にして過ごしてください。

インタビューを終えて

今回のお話を伺って強く感じたのは、仁川で過ごした日々が単なる「学生生活の思い出」にとどまらず、その後の人生を支える原点になっているということです。

友情や先生の言葉が今も息づき、さらに亡くなった仲間さえも心の中で生き続けている。その積み重ねが「ありがとう」という言葉に集約されているのだと思いました。

取材を通じて、仲間や母校を想う温かさに触れることができたのは、私自身にとっても貴重な体験でした。

吉井様、お忙しい中インタビューにご協力いただきましてありがとうございました。